- Willkommen

- Ahnen

- Mitgliedschaften

- Alt - Katholische Kirche

- Buchheimer Selbsthilfe

- Bürger- und Heimatverein Buchheim

- Deutscher Mieterbund

- Förderverein Ahl Wipp

- Förderverein Erich - Gutenberg - Berufskolleg

- Gallier Alt Buchheim

- IG Metall

- Liberale Demokraten - die Sozialliberalen -

- Ökumene

- Verband Deutscher Elektrotechniker

- Verkehrs Club Deutschland

- Buchheim an der Strunde

- Leserbriefe - Meinungen - Kommentare

- Günter Pröhl

Vom Mittelalter bis zur Neuzeit

Vorwort

Auch wenn die Broschüre von 2018 der Geschichtswerkstatt Buchheim kein Vorwort hat, möchte ich einige Anmerkungen anführen.

Hier werden die Seiten veröffentlicht, die ich bearbeitet habe. Hierdruch soll auch die Möglichkeit gegeben werden, wenn keine Druckausgaben mehr vorhanden sind , die Texte zu lesen.

Außerdem ist vorgesehen, wenn auf Grund neuerer Erkenntnisse Texte geändert werden müssen, die Änderungen auch vorzunehmen. Dies wird dann im Text mit [eckigen Klammen] vermerkt.

Die Texte, die von Hans Joachim Koßmann freigegeben worden sind, sind mit HJK gekennzeichnet.

Jeder Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt Buchheim ist für seinen Text verantrwortlicht.

Inhaltsverzeichnis

1. Ein ziemlich altes Dorf

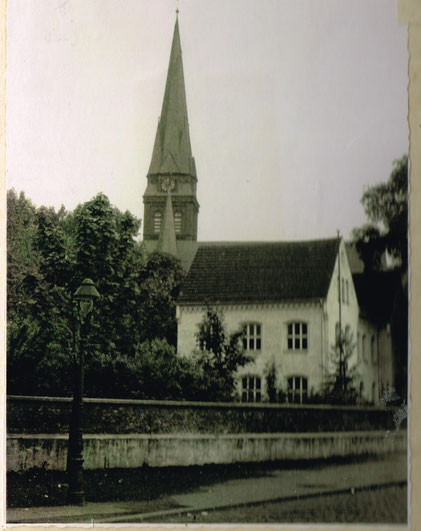

2. Die alte Pfarrkirche

3. Buchheim um 1844

4. Wie Buchheim allmählich größer wurde

5. Ein Jahrhundert des Wachstums

6. ACLA – Werke

(HJK)

7. Sankt Mauritius

8. Sankt Theresia

9. Kreuzkirche

10. Neuapostolische Kirche

11. Schulwesen (G.T. / G. P.)

12. Haus Herl mit Mühle und Kapelle

13. Befestigungen und Grünanlagen

14. Bäume

15. Einige Straßen und Wege (G. P.)

16. Anfänge der Schienenwege (G. P.)

Impressum

Es folgen die Abschnitte

- ACLA

- Schulen

- Straßen und Wege (Auswahl)

- Anfänge der Schienenwege

Impressum

ACLA Kolben- und Riemenfabrik

1829 wurde von Abraham Cahen-Leudersdorff, im Alter von 21 Jahren die A. Cahen-Leudersdorff & Co. Rheinische Maschinenleder und –Riemenfabrik gegründet. Der Standort der Firma war Mülheim a. Rhein, Freiheitsstr. 110 (heute Mülheimer Freiheit).

Ende des 19. Jahrhunderts, nach einem kometenhaften Aufschwung, wurde die Firma zu einem der vier größten Treibriemenhersteller Preußens und hatte eine Lederfabrik in Essen und ein weiteres Werk in Buchheim errichtet.

Erkennbar werden auch die vielfältigen Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland, die Riemenfabrik hatte u.a. Vertretungen in Amsterdam, Jaffa (heute Teil von Tel – Aviv), Kiew, Mailand, Riga und Stockholm. Da das Unternehmen jüdische Besitzer hatte, zierte der Davidstern mit den beiden Buchstaben C und L den Briefkopf der Firma.

Während des Ersten Weltkrieges wurde die Firma 1916 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seit 1926 firmiert sie nach den Anfangsbuchstaben des Firmengründers unter dem Namen ACLA. 1921/22 wurde der Firmenstandort in Buchheim durch eine weitere Fabrikationshalle aus verklinkertem Stahlbeton, architektonisch ein frühes Werk im Stil der neuen Sachlichkeit, erweitert. Dieser Standort in Buchheim, Frankfurter Straße / Heidelberger Straße, teilweise auf dem Gelände des ehemaligen „neuen“ Buchheimer Hof, ist bis heute der Hauptsitz der Firma ACLA.

Im „Dritten Reich“ nahmen die Nazis Einfluss auf die Fabrik ACLA und die Mitglieder der Familie Cahen wurden aus dem Vorstand gedrängt. Seit 1932 war Carl Fees Vorstandsmitglied und 1933 wurde der Namen Cahen - Leudersdorff aus dem Firmennamen gestrichen.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden Teile der Produktion und der Maschinen nach Sonneberg / Thüringen evakuiert. Nach dem Krieg erfolgte unter großen Schwierigkeiten die Rückverlagerung der Maschinen nach Buchheim und die Produktion konnte wieder aufgenommen werden.

Nach einigen Erweiterungen von Gebäuden und Produktionsmaschinen entwickelte sich die Firma ACLA GmbH heute zu einer der führenden europäischen Hersteller von technischen Artikeln aus Polyurethan - Elastomeren. Einzigartig ist die Produktvielfalt des Artikelprogrammes, z.B. von der 1 g „leichten“ Hydraulik - Dichtung bis zum 1,5 to „schweren“ Formteil für die Blechindustrie. Die Produktpalette der ACLA Werke GmbH umfasst heute mehr als 20.000 verschiedene Formteile.

Derzeitig beschäftigt die Fa. ACLA Werke in Buchheim ca. 200 Mitarbeiter.

HJK

Schulen (Auszug aus der Broschüre „Buchheim - Vom Mittelalter bis zur Neuzeit)

Im „Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Mülheim am Rhein von 1901 – 1906 (7)“ wird unter

IV. Finanzwesen, 2. Vermögen für die katholische Bezirksschule II in Buchheim ein Wert von M 273.500 angegeben.

Die beim Erweiterungsbau der katholischen Volksschule errichtete Badeanstalt erfreute sich einer recht regen Benutzung, die jedoch allerdings nachließ, als im Winter der Baderaum nicht richtig warm wurde. Als Verbesserung wurde u. a. eine niedrigere Zwischendecke eingezogen. „Laut gewordenen Wünschen entsprechend, wurde auch eine Badewanne aufgestellt.“

An

den evangelischen Volksschulen (I. Regentenstraße, II. Steinstraße, heute Laufenbergstraße) bestanden bereits wegen kleiner Zahl der Schüler gemischte Klassen, während an den katholischen

Volksschulen nach Geschlechtern getrennt wurde.

Die beiden unteren Klassen wurden von Lehrerinnen unterrichtet, die weiteren Klassen von Lehrern. 1903 beschloss die Schulkommission, dass auch die dritte Klasse von Lehrerinnen betreut wird.

Durch Neueinstellungen von Lehrerinnen wurde dies bis Ostern 1906 erreicht.

Im

„Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Mülheim am Rhein von 1906 – 1911“ steht unter VII. Unterrichts- und Erziehungswesen,

1. Volksschulwesen: „An den evangelischen Schulen bestanden bekanntlich nur gemischte Klassen. Da die schultechnischen Schwierigkeiten bei der

Aufrechterhaltung dieser Klassen mit jedem Jahre größer wurden, so mußte nach Beginn des Schuljahres 1909 eine Trennung nach Geschlechtern vorgenommen werden.“ Damit den Schulkindern mehr

Möglichkeiten zur Pflege der Reinlichkeit gegeben werden kann, wird neben den bestehenden Brausebädern (u. a. an der Buchheimer Volksschule) ein weiteres Brausebad gebaut.

An der Volksschule Buchheim wurden zwischen 1906 und 1909 über 1.000 Schulkinder unterrichtet. Bedingt durch die Eröffnung der achten katholischen Volksschule 1910 sank die Zahl der Schulkinder

auf 907.

In dem Berichtszeitraum wurden an der katholischen Volksschule von einer Lehrkraft ca. 60 Schulkinder unterrichtet. Auch die Kinder aus

dem katholischen Waisenhaus an der Friedensstraße (heute Elisabeth – Breuer – Straße) gingen in Buchheim zur Schule.

Aus „100 Jahre Buchheimer Schule“: „Aber dann schon kam der erste Weltkrieg, und der größte Teil der Schule und auch die Turnhalle wurden zeitweilig mit Soldaten belegt.“ Die einquartierten Soldaten waren vermutlich Soldaten, die vom Reichsinneren an die Westfront verlegt wurden. Weiter es heißt es in der Schulchronik: „Im Jahr 1916 wurden verschiedene Mülheimer Schulen wegen Kohlenmangels zusammengelegt.“ Kinder von der Holweider Straße in Mülheim kamen in die Räume der Buchheimer Schule. Von Februar bis März 1917 wurden alle Kölner Schulen wegen Kohlenmangels geschlossen. Anfang 1918 wurden Übungen durchgeführt, wie sich die Schulkinder bei Fliegerangriffen zu verhalten haben. Im Herbst 1918 wurde die Buchheimer Schule wegen einer Grippeepidemie geschlossen. Im Dezember 1918 ist die Schule für zwei Tage von britischen Soldaten beschlagnahmt, und anschließend kamen neuseeländische Truppen. Nach Abzug der Besatzungssoldaten konnte wieder ein geordneter Schulbetrieb durchgeführt werden.

Im Deutschen Reich wurden 1919, nach der neuen Verfassung, auch die Volksschulen neuausgerichtet, sie wurden für alle Kinder des Volkes (soziale Koedukation) eingerichtet, nach dem Leitbild „Bildung für alle“.

Während der NS – Zeit wurden viele Verbesserungen rückgängig gemacht und der Ideologie angepasst.

Während

des zweiten Weltkrieges kam es immer wieder zu Luftangriffen.

Aus „Uns Schull hät Gebootsdag. – 100 Jahre Buchheimer Schule“: „Auch in diesen Jahren, besonders als die Luftangriffe sich immer mehr verstärkten, war bald von einem geregelten Unterricht nicht

mehr die Rede. Die Schule wurde mehr und mehr für die gesamte Bevölkerung zum Luftschutzraum, bis sie bei dem Angriff auf Mülheim am 28.Oktober 1944 durch Bomben getroffen, im größten Teil ihrer

Bausubstanz zerstört wurde.“

Am 2.11.1945 konnte wieder ein behelfsmäßiger Unterricht abgehalten werden. Dieser fand für etwa 30 Schulkinder im Saal des Jugendheimes statt.

Nach Abzug der Besatzungssoldaten kehrte wieder ein geordneter Schulbetrieb ein.

Von 1945 bis 1953 besuchte Rolf Wolfshohl die Buchheimer Schule. Der seit 1958 zur Weltspitzenklasse der Radprofis zählte (u. a. drei Welt- und vierzehn deutsche Meistertitel) [Seine erste Trainingsrunde drehte er auf der Merheimer Heide.]

Am Platz des Schulgebäudes von 1895 wurde von 1951 – 1953 ein Neubau mit Aula und Kindergarten errichtet. Die Stadtverordnete Frau Elisabeth Schäfer hat sich sehr dafür eingesetzt.

[Die Kinder, die nicht der römisch -katholischem Kirche angehörten, mussten nach Mülheim in die Fichteschule gehen. Sie hatte den Namen nach der Fichtestraße, die zwischen der Schleiermacher und der Horststraße lag. Die Straße besteht nicht mehr. Der Bereich gehört heute zur Schule Horststraße. Der Anteil der nicht römisch – katholischen Kinder erhöhte sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch Familien aus dem überwiegend evangelisch geprägten Osten Deutschlands.]

1956 wurde neben der katholischen Volksschule auch die evangelische Volksschule in dem Gebäude untergebracht.

Der evangelische Pfarrbezirk Buchheim wurde 1959 aus dem Pfarrbezirk Mülheim – Süd ausgegliedert und feierte seine Gottesdienste von 1959 bis 1962 in der Aula des Schulgebäudes Alte Wipperfürther Straße 49.

[Die evangelische Volksschule war in dem Gebäude an der Alten Wipperfürther Straße untergebracht und konnte einige Räume im Kellergeschoß der römisch – katholischen Volksschule an der Guilleaumestraße nutzen.

Während bei der evangelischen Volksschule gemischte Klassen hatten, waren die Schulklassen der römisch – katholischen Volksschule nach Jungen und Mädchen getrennt. Der Schulhof zur Alten Wipperfürther Straße wurde von den evangelischen Schulkindern und den römisch – katholischen Schuljungen genutzt- Allerdings zu anderen Pausenzeiten. Die römisch – katholischen Schulmädchen mussten sich mit dem kleineren Schulhof an der Guilleaumestraße zufriedengeben.

Weiter

zogen viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus dem Osten (heutigen Polen bzw. zwischenzeitlichen DDR) in die vielen Neubauten in Buchheim und die Zahl der Schulkinder stieg

enorm.]

Deswegen musste zu Beginn der 1960er Jahre Schulcontainer auf dem Schulhof [an der Wand zur römisch - katholischen Mauritiuskirche] aufgebaut werden.

Im Jahr 1962 zog die evangelische Volksschule in das Gebäude Alte Wipperfürther Straße 215 (heute Wuppertaler Straße 17 / Dellbrücker Straße). Seitdem wurden auch die evangelischen Gottesdienste in der Aula der neuen Schule gefeiert. Näheres hierzu im Kapitel „Kreuzkirche“.

Am 1. April 1963 wurde die römisch - katholische Volksschule „An Sankt Theresia“ ausgegliedert. Der Unterricht fand erst im Schulgebäude an der Alten Wipperfürther Straße 215 statt und viele Schulkinder von der Alten Wipperfürther Straße 49 gingen jetzt zu dieser Schule. Das neue Gebäude „An Sankt Theresia“ wurde erst am 2. 11. 1965 eingeweiht.

Ein großer Umbruch entstand Ende der 1960er Jahre. Das Ende des Schuljahres wurde von den Oster- auf die Sommerferien verlegt, an den Volksschulen wurden die Pflichtschuljahre von acht auf neun erhöht und viele Konfessionsschulen wurden zu Gemeinschaftsschulen. Die Volksschulen wurden in Grund- und Hauptschulen geteilt. In den Schulgebäuden an der Alten Wipperfürther Straße wurden eine Gemeinschaftsgrundschule (GGS Ahl Wipp) und eine katholische Grundschule (KGS) eingerichtet.

[Auch im Gebäude der bisherigen römisch – katholischen Volksschule An Sankt Theresia wurden eine GGS und eine KGS gebildet. Letztere ist später in die GGS aufgegangen.]

Wieder stiegen die Schülerzahlen an den Grundschulen Alte Wipperfürther Straße und die Raumnot begann von neuem. Die Stadtverwaltung kaufte 1974 ein benachbartes Grundstück. Wegen umfangreicher Bau- und Renovierungsarbeiten wurden die Grundschulen im Schuljahr 1975 / 76 ausgelagert: Die ersten Schulklassen in die Hauptschule Wuppertaler Straße, die zweiten bis vierten Klassen wurden im Buspendelverkehr zur Schule Neufelder Straße in Holweide gefahren.

Walter Blickhäuser (Leiter der GGS), der 1989 verstarb, vermerkte in der Schulchronik: „Kinder, Lehrer und Eltern freuen sich auf ihre alte Schule im neuen Gewand.“

Im Frühjahr 1989 gründet sich der „Verein für Freunde und Förderer der katholischen Grundschule Alte Wipperfürther Straße“. Der Förderverein der GGS wird im Herbst 1990 gegründet und nennt sich heute „Förderverein Ahl Wipp e. V.“

Ende 1991 wurde an der KGS ein Schulchor gegründet.

Im

November 1992 nahm die KGS den Namen „Sankt – Mauritius – Schule“ an. [3]

Der

Neubau an der Alten Wipperfürther Straße wurde 1998 feierlich eröffnet.

[In ihm befinden sich sechs Klassenzimmer und Gruppenräume für den Offenen Ganztag. Kleinere Räume für Gruppenarbeiten und ein Büro für den Hausmeister.]

Im Jahr 2007 wurden die beiden Grundschulen offene Ganztagsschulen. Der Offen Ganztag wird von beiden Grundschulen gemeinsam betrieben.

2019 feierten beide Grundschulen gemeinsam die 150 – Jahrfeier. Neben vielen Begegnungsmöglichkeiten in den Gebäuden fanden auch Darbietungen auf dem Schulgelände statt.]

[4]

Anmerkungen - Quellen und weiterfürhrende Literatur

- Festschrift 100 Jahre

- Festschrift 125 Jahre Grundschule Kölön - Buchheim 1869 - 1994

- Festschtift 150 Jahre Schulstandort Alte Wipperfürther Straße - Wir feiern!

- Schulchronik

Für noch nicht schulpflichtigen Buchheimer Kinder wurden auch Einrichtungen geschaffen.

Im „Bericht über die Verwaltung … der Stadt Mülheim am Rhein von 1901 – 1906 steht, dass: die katholische Vereinigung für soziale Wohlfahrtseinrichtungen am 1. Oktober 1901 eine Bewahrschule in Buchheim,

Alte Wipperfürther Straße 66 / 68 mit 100 Kleinkindern eröffnete. Im Jahr 1906 betreute sie in Buchheim 65 Kinder, vier Jahre später 85. Die evangelische Kirche errichtete 1904 eine Kleinkinder – Bewahrschule an der Berliner Straße.

Kinder aus Buchheim, die weiterführende Schulen besuchen wollten (viele werden es nicht gewesen sein), mussten nach Mülheim gehen.

Allerdings ist das Johann – Gottfried – Herder – Gymnasium aus einem alten Mülheimer Gymnasium hervorgegangen.

Im Jahre 1830 entstand in der Mülheimer Adamsstraße die erste „Höhere Bürgerschule“ (Realschule), die von Jungen und Mädchen besucht wurde. Später wurde die Schule ein Gymnasium mit Realschule. Aus der Kurzchronik des Johann – Gottfried – Herder – Gymnasiums: „Jahr 1912 Aufspaltung in das „städtische Reformrealgymnasium“ und das „staatliche humanistische Gymnasium“, das heutige Hölderlin - Gymnasium. Etwa 1920 Umwandlung des Realgymnasiums Mülheim in ein „neusprachliches Gymnasium“ (Schwerpunktfächern Englisch und Französisch).“ Von 1933 bis 1945 erfolgte die Differenzierung seiner Oberstufe in einen neusprachlichen und einen mathematisch – naturwissenschaftlichen Bereich.“ Die Zunahme der Schülerzahlen nach dem zweiten Weltkrieg führte dazu, dass der Kölner Stadtrat 1955 u. a. beschloss, in Buchheim ein neusprachliches Gymnasium mit den

Fremdsprachen Englisch, Latein und Französisch zu errichten.

Nach den Osterferien 1956 begann das neusprachliche Gymnasium mit zwei Sexten (5. Klasse / 71 Schüler) im

Gebäude des mathematisch - naturwissenschaftlichen Gymnasiums (heute Rheingymnasium), Düsseldorfer Straße 13. Da der Neubau noch in den Vorplanungen steckte, musste das neusprachliche Gymnasium

im Januar 1958 nach Kalk in die Falkensteinstraße ziehen.

Weiter aus der Kurzchronik: „1. Sept. 1962 Unter Führung der Klassenlehrer marschieren die 16 Klassen von dem Behelfsgebäude in Kalk nach Buchheim, um das fertig gestellte

Schulgebäude zu beziehen.“

Kurze Zeit drauf wurde das neue Gymnasium nach dem deutschen Dichter und Theologen Johann Gottfried Herder benannt.

Berufsbildende Schulen

Die katholische Vereinigung für soziale Wohlfahrtseinrichtungen errichtete im Oktober 1902 in der Alte Wipperfürther Straße 66 / 68 eine Handarbeits- und Bügelschule. (Haushaltungsschule für schulentlassene Mädchen) Die Anzahl der unterrichteten Mädchen stieg von 7 (1902 / 03) auf 12 (195 / 06).

Kaufmännische Ausbildung

Aus der Festschrift 1965 – 2015 – 50 Jahre EGB: „Gründung des bis heute jüngsten Berufskollegs mit

kaufmännischen Bildungsgängen. Die Kaufmännische Schule VII startet mit Einzelhandel, Bürokaufleuten, Postjungboten, Steuerfachangestellten und Handelsschule und muss den Unterricht in fünf verschiedenen Standorten innerhalb Kölns durchführen.“

Das Richtfest wird der Schule wird 1968 an der Beuthener Straße gefeiert.

1970 wird das Schulgebäude bezogen. Der Eingang liegt an der Modemannstraße, die nach einem ehemaligen Volksschullehrer von der Alten Wipperfürther Straße benannt wurde. Das Berufskolleg wird

1999 nach dem ehemaligen Direktor des Seminars für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln in „Erich – Gutenberg – Berufskolleg“ umbenannt.

[Das EGB beteiligt im Rahmen der Möglichkeiten auch an Aktivitäten in Buchheim. Die Schule und auch Personen der Schule sind bereits ausgezeichnet worden.]

Schulzentrum Dialog

Am 6.8.2007 wird das deutsch – türkische Privatgymnasium Dialog gegründet, nachdem die Bezirksregierung Köln die Genehmigung erteilt hat. Der Trägerverein ist der Deutsch – Türkische Akademikerbund (DTAB). Die Räume im ehemaligen Arbeitsamt werden bezogen. Die Europamedaille wurde der Schule am 18.4.2008 verliehen.

Zwei Jahre später wird es umbenannt in Gymnasium Dialog.

Da die Räumlichkeiten zu gering waren, wurde ein Anbau neugebaut.

Zusätzlich wurde noch eine Realschule eingerichtet.

Das Schulzentrum Dialog wird 2017 in Schulzentrum Buchheim umbenannt und besteht aus dem Ferdinand – Franz – Wallraf – Gymnasium (benannt nach dem Kölner Gelehrten und Theologen) und der Werner – Heisenberg – Realschule (benannt nach dem deutschen Physiker).

Einige Straßen und Wege, die bereits vor 1900 existierten.

[6]

Von Deutz führte spätestens seit dem Mittelalter eine Straße nach Wipperfürth.

Auf Grund neuzeitlicher Bebauungen wurde die Straße häufig unterbrochen oder umverlegt und die Teilstücke wurden umbenannt. Einige heutige Straßennamen in dem alten Verlauf sind: Gummersbacher Straße (Deutz) – Wippertürther Straße (Kalk) – Kopernikusstraße (Buchforst) – Alte Wipperfürther Straße (Gemeindestraße 56) – Wuppertaler Straße (bis 21.3.1967 Bestandteil der Alten Wipperfürther Straße) – [Herler Ring – (alle drei in Buchheim) und der Deutzgauweg, der allerdings einen anderen Straßenverlauf hatte. Er verlief von der Ecke zwischen Wichheimer Straße und Herler Ring in nordöstliche Richtung in Buchheim. In Holweide ist es die Chemnitzer Straße zwischen Zwickauer und Johan-Bensberg-Straße und weiter Isenburger Straße – Schweinheimer Straße – Iddelsfelder Straße. Dabringhauser Straße (Holweide, Dellbrück). Kemperbachstraße – An der Kemperwiese Richtung die Bergisch Gladbacher Straße / B 506 (Dellbrück). Der weitere Verlauf ist in Dellbrück die Paffrather Straße. In Hand führt dann die Handstraße und im weiteren Verlauf von Bergisch Gladbach die Alte Wipperfürther Straße und die Romaneyer Straße. In Odenthal heißt sie wieder Alte Wipperfürther Straße. In Kürten wird der Straßenverlauf zur Kölner Straße.

Der eigentliche Name war Wipperfürther Straße. Als in Mülheim am Rhein eine Straße vom Stadtzentrum Richtung Wipperfürth baut, wurde diese Wipperfürther Straße in Alte Wipperfürther Straße umbenannt. Die damalige Wipperfürther Straße verlief auf der heutigen Trasse von Eulenbergstraße – Mündelstraße – Dellbrücker Straße.

Vom 23.6.1938 bis zum 24.4.1945 hieß in Buchheim die Alte Wipperfürther Straße, einschließlich der

heutigen Wuppertaler Straße, Braunauer Straße.

An der Alten Wipperfürther Straße sind noch einige ältere Gebäude aus der Vorkriegszeit. Insbesondere zählen hierzu die Schule 1869) und die römisch - katholische Mauritiuskirche mit Pfarrhaus.]

![Abb. 19B Strecke von Deutz nach Wipperfürth in grün- Strecke von Mülheim nach Buchheim - Wichheim in rot [5]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=661x10000:format=jpg/path/s5d8cb85d44f42370/image/ic5afeaf6d157daa5/version/1704665496/image.jpg)

[Wipperfürth ist eine Stadt in Oberberg und wurde 1131 das erste Mal urkundlich erwähnt als Übergangsstelle des Handelsweges Köln nach Solingen über die Wipper. Wipperfürth gehörte wie Buchheim zum Herzogtum Berg und war Mitglied der Hanse. 1932 wurde der Kreis Wipperfürth und der Kreis Mülheim am Rhein zum Bergischen und später zum Rheinisch-Bergischen Kreis vereint. Der Sitz war in Köln – Mülheim.

Braunau liegt im Innviertel von Oberösterreich an der Grenze zu Bayern (Simbach) und ist die Geburtsstadt von Adolf Hitler.]

Die Frankfurter Straße führt über Altenkirchen nach Frankfurt am Main und entstand im Mittelalter zur Umgehung der zahlreichen Zollstätten am Rhein. Sie war eine Handels- und Heerstraße. Der heutige Verlauf ab der Heidelberger Straße Richtung Porz wurde erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begradigt.

Die Frankfurter Straße [ist ein Teil der Bundesstraße 8 und] führt [vom Wiener Platz (bis März 1938 Oskarplatz) im damaligen Buchheim und verlies es an der Kreuzung mit dem Höhenberger Ring. Weiter führte sie] über [Porz – Siegburg und] Altenkirchen nach Frankfurt am Main. [Als Bundesstraße 8 führte sie weiter über Würzburg - Nürnberg - Regensburg und bei Passau über die österreichische Grenze. Zwischen 1938 und 1945 führte die Reichsstraße 8 noch bis Wien und weiter über Hainburg nach Pressburg (heute Bratislava, Hauptstadt der Slowakei).

Die ältere Verbindung nach Frankfurt führte früher etwa über die Straßenzüge der heutigen Germaniastraße - Oranienstraße - Kuthstraße - Alter Deutzer Postweg. Sie war eine Verbindung der einzelnen Dörfer.]

Später wurde eine kürzere Verbindung benötigt und dies ist eine Gerade. Es war für den Handel wichtig, der zum Umgehen des Cölner Stapelrechtes eine schnelle Verbindung brauchte. Natürlich ist eine gerade Strecke auch für militärische Zwecke dienlich.

Sie führte früher den Namen Mülheim - Altenkirchener Provinzialstraße bzw. Frankfurter Heerstraße (1768 erbaut / 1784) oder Frankfurter Chaussee.

[1891 übernimmt die Stadt Mülheim die Unterhaltung für die Straße. Der heutige Name erfolgte auf Grund eines Beschlusses vom 29.10.1912.

Am Rand der Frankfurter Straße sind folgende Sehenswürdigkeiten zu finden: Platanen (Alte Wipperfürther / Guilleaumestraße), Wegekreuz (Arnsberger Straße), Stele für den Buchheimer Hof, ACLA - Werke (Heidelberger Straße) und eine Villa (Germaniastraße), sowie der Mülheimer Friedhof im heutigen Höhenberg.

Frankfurt am Main ist heute eine Großstadt und Bankenmetropole in Hessen.

Nach dem im 3. Jhd. der Einfluss der Römer nach lässt, beherrschen die Alemannen den Bereich. Um 500 siedeln sich die Franken an. Die Furt durch den Main begünstigt die Ansiedlung. 794 wird Franconvurd erwähnt. Im 12. Jhd. wird Frankfurt Stadt. Seit 1562 wurden in Frankfurt die deutschen Kaiser gekrönt. Während des Siebenjährigen Krieges (1759 - 1763) wird Frankfurt von den Franzosen besetzt. Später auch noch 1792, 1796, 1800 und 1806. 1749 wird Johann Wolfgang Goethe geboren, der später nach Weimar übersiedelt.

Mit dem Untergang des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" verliert Frankfurt seine Status als Reichsstadt und gehört zum Rheinbund. 1815 erhält Frankfurt den Status einer freien Stadt im Deutschen Bund. Der Bundestag hat seinen Sitz in Frankfurt. 1839 Eröffnung der Eisenbahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Nach der Märzrevolution tagt in der Frankfurter Paulskirche das erste gesamtdeutsche Parlament und verabschiedet eine Verfassung, die nie in Kraft trat. 1866 kommt Frankfurt nach dem preußisch - österreichischen Krieg an Preußen. 1945 gehörte es zur US -amerikanische Besatzungszone (Hessen) und seit 1949 zur BR Deutschland.

Außerdem gibt es noch in Ostbrandenburg Frankfurt an der Oder.

Um 1226 gegründet. 1815 Sitz des preußischen Regierungsbezirkes. Seit 1945 wurde der westliche Teil der sowjetischen Besatzungszone zugeteilt und der östliche Teil kam an Polen. 1952 wurde Frankfurt / Oder Sitz des gleichnamigen DDR - Bezirkes. Seit 1990 gehört es zu Brandenburg.

Der heute polnische Teil heißt Slubice.]

Die Kirchgasse hat seit mindestens 1678 ihren Namen, da sie von dem alten Dorf Buchheim zur alten Pfarrkirche Sankt Mauritius Kirche [(vor 1160 erwähnt, 1583 erheblich beschädigt)] führt. [Vor 1913 war der Name Kirchweg. Wobei der Kirchweg etwa auch den Verlauf der heutigen Sonderburger und Lassallestraße hatte.]

Überreste der St. Mauritius Kirche stehen heute noch auf dem [alten römisch – katholischen] Friedhof an der Sonderburger Straße.

[Eine Benennung des Weges, der an

dem Eisenbahndamm zwischen Sonderburger und Kieler Straße entlangführt, in „Am alten Buchheimer Friedhof“ wurde von der Bezirksvertretung Mülheim abgelehnt.]

Die Herler Straße führte ursprünglich [als Herler Weg] von

Mülheim am Dorf Buchheim vorbei nach Haus Herl. Der Name wurde 1678 erstmalig erwähnt. Das Mülheimer Teilstück heißt heute Steinkopfstraße. Die Trennung erfolgte durch die neue Eisenbahntrasse,

als sich die Reichsbahn aus finanziellen Gründen weigerte, eine Brücke zu bauen. Der Stadt Mülheim war eine Beteiligung zu teuer.

[Der weitere Verlauf ist heute der Schützengildeweg. Nach 1931 wurde die Herler Straße vor den Straßenbahngleisen zur Äußeren

Ringstraße (Herler Rung) geführt.

Auf der rechten Straßenseite zwischen der heutigen Dombacher Straße und dem Elisabeth – Schäfer – Weg stand ein Altmännerheim, welches der Stiftung der Firma Van der Zypen & Charlier gehörte. Während der NS - Zeit war dies der Sitz der NSDAP - Ortsgruppe Buchheim.

Die die Vorortbahnhaltestelle am Herler Ring wurde 1958 auf die Haltestellen Wichheimer und Herler Straße

aufgeteilt.]

[Bedingt

durch den Bau der Stadtbahn wurde der Verlauf nochmals verändert und tiefer gelegt. Ebenfalls wurde der Faulbach vom Buchheimer Ring weggelegt, um den Bach unter der Straßenbahn und Herler Straße

durchzuführen. Es wurden höhere Kosten befürchtet, wenn der Faulbach über den Verkehrsstrecken liegt und abgedichtet werden müsste.

Die Kölner Stadtverwaltung hatte vorgehabt, die Herler Straße als Sackgasse an der Haltestelle der Stadtbahn enden zulassen. Dies wurde u. a. durch den Bürger- und Heimatverein Buchheim

verhindert.

Herl = Hernin = Hörnlin = Hirsch; oder Horl = Sumpf

Zwischen

Bergisch Gladbacher Straße - Ringstraße - Wichheimer Straße liegt der Bereich "In der Herlerwiese".

Das Gebiet zwischen Stadtautobahn, Frankfurter Straße, Strunde und Ringstraße hieß "Herleracker".

Früher führte der Herler Mühlenweg vom südlichen Buchheim (heute Höhenberg, Germaniasiedlung, überwiegend hüringische Straßennamen) zur Herler Mühle. Die ´Buchheimer Bauer belieferten über den Weg die Herler Mühle. Heute ist dies der Höhenberger und Bucheimer Ring.

Der Bereich um die Herler Burg gehörte früher zu Schweinheim und damit zu Merheim.

Eine ausführliche Beschreibung ist im „Kapitel 12 – Haus Herl, mit Mühle und Kapelle“ von Dr. Christian Eder ist in der Druckausgabe von 2018.

Im Hunsrück gibt es auch eine Gemeinde, die den Namen "Herl" trägt.]

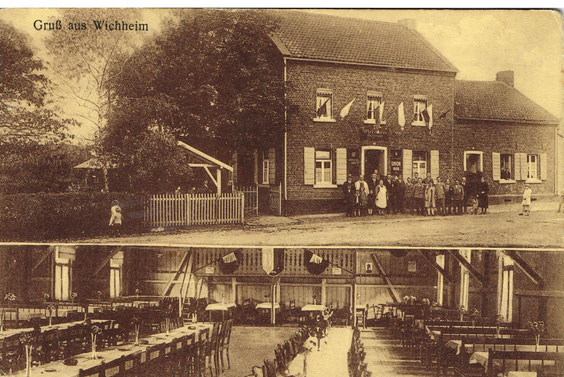

Der ursprüngliche Teil der Wichheimer Straße führte vom heutigen Herler Ring an der Wichheimer Mühle vorbei durch die Gemarkung Wichheim und hieß bis 1865 Mühlenweg. Der Teil der Wichheimer Straße zwischen Bergisch Gladbacher Straße und Herler Ring wurde später gebaut und gehörte früher zur Äußeren (Militär-) Ringstraße, die die Fortanlagen verband.

[Die Bedeutung ist

nicht ganz klar.

wig = wich = Ort oder Heilig

Ein Wichhaus war ein Kriegshaus oder es wurde von einer Person, die Wicherus hieß.

In der Schenkungsurkunde von Herl 1025 steht, dass dieses Gebiet einem verstorbenem Wicher gehört hatte.

Wichheim wurde 1068 (Domus Wichen) erstmalig erwähnt und erstreckte sich etwa von der Straße Am Springborn bis zum Schützengildeweg östlich der Ringstraßen.

Der Name wurde am o9.o4.1913 beschlossen.

Wichheim

gehörte früher zu Merheim und ist heute Teil von Buchheim und Holweide.

Die Gemarkung Wichheim – Schweinheim umfasst etwa die Gebiete Rybniker Straße – Herler Burg – Sportplatz Wuppertaler Straße – östlich Herler Ring – Bundesautobahn – Honschaftsstraße, (Am

Springborn) – Im Weidenbruch – östlich das Kalkweg – Wasserwerkstraße – Märchenstraße -Dellbrücker Mauspfad – südlich der Siedlung Hochwinkel – südlich der Siedlung Schlagbaum zum Schlagbaumsweg

und Bucheimer Ring.]

![Abb. 21D Gemarkungsplan Wichheim - Schweinheim [7]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=564x10000:format=jpg/path/s5d8cb85d44f42370/image/icc20701a42909b33/version/1704665629/image.jpg)

Straßen, die nach Personen benannt wurden, die in Buchheim

gelebt und / oder hier gewirkt haben. [6]

Die Dückergasse gibt es seit langer Zeit. Sie führt über das Anwesen von Peter Dücker.

[Sie wurde 1876 auf Karten erwähnt.

1901 wird sie an die Straßen- und Hausentwässerung angeschlossen.

In diesem Bereich floss früher die Strunde unter der Frankfurter Straße Richtung Mülheim.

Düker (niederdeutsch für tauchen, niederländisch

duiken = bücken, krümmen) bedeutet Leitung für Flüssigkeiten unter einem Weg oder Gewässer entlang.]

Caumannsstraße

Der römisch - katholische Pfarrer Johann Hubert Caumanns (geboren 27.o8.1825) war von 1852 - 1863 in Mülheim als Kaplan 1869 war Caumanns der Vorsitzende der Sankt Anna Bruderschaft und von 1887 bis 1904 war er als Pfarrer und Dechant tätig. Außerdem war er Ehrendomherr. In seiner Amtszeit nahm die Stadt Mülheim am Rhein einen gewaltigen Aufschwung und die Einwohnerzahl stieg ständig. In dieser Zeit war es Caumanns Aufgabe, die immer größer werdenden religiösen Bedürfnisse zu befriedigen. Er ließ neue Pfarreien und Rektorate gründen. Er trat für den Bau der Buchheimer Kirche ein. Am o4. Juni 1894 wurde durch ihn der Grundstein für die neue Sankt Mauritiuskirche gelegt. Am 27. Mai 1896 wurde sie durch den Weihbischof Schmitz feierlich eingeweiht. Anschließend wurde das Rektorat Buchheim eingerichtet. Caumanns verstarb am 24. Dezember 1904 im Alter von 79 Jahren.

Das Caumannsplätzchen an der Ecke zum Im Leimfeld diente früher als Feuerlöschteich und wurde erst viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg umgebaut. .

Früherer Straßenname: Mauritiusstraße. Der heutige Name wurde am 29.11.1923 beschlossen.

Elisabeth -Schäfer - Weg

Elisabeth Schäfer, geb. Kierdorf (o2.o2.1896 -

13.o1.1973) war 1945 Gründungsmitglied der CDU Buchheims [und aktiv in der römisch – katholischen Kirche]. Sie war im Kirchenvorstand und der Frauengemeinschaft. Für die CDU saß sie von 1946 –

1956 im Rat der Stadt Köln. Sie wurde für Ihren Einsatz auch "Mutter Buchheims" genannt. Ihr letzter Wohnsitz war in der Deutschordensstraße.

[Auf Beschluss vom 16.12.1975 erhielt der Weg seinen Namen.]

Göddestraße

Barthel Gödde (1871 – 1945) war Schreinermeister in

der Herler Straße und Stadtverordneter der Stadt Mülheim am Rhein (1901) und später auch Stadtverordneter in Köln (Begründer des Sportausschusses) sowie Vertreter des Turngaus Köln. Er wurde auch

der "Kölner Turnvater" genannt. 1927 setzte er sich dafür ein, dass das frühere Zwischenwerk XIa am Herler Ring einschließlich des anschließenden Geländes von Sport- und Turnverein genutzt werden

konnte.

1928

leitete er die 14. deutschen Turnfestspiele in Köln.

Für seine Verdienste wurde er Ehrenmitglied des Mülheimer

Turnverein von 1850. Die Geschäftsstelle des MTV (Turnerheim) wurde nach ihm benannt.

Guilleaumestraße

Die Industriellenfamilie Guilleaume baute einen der größten Industriebetriebe des Rheinlandes auf. Im Mülheimer „Carlswerke Felten & Guilleaume“ (F & G) arbeiteten sehr viele Buchheimer. An der Alten Wipperfürther und Herler Straße, [sowie Im Leimfeld] standen bis vor wenigen Jahren noch Häuser für die Mitarbeiter von F & G. [Die Häuser wurden von der GAG und 2009 abgerissen.

Familienmitglieder:

Der Solinger Notars Christoph Guilleaume (1741 – 1804) heiratete Theresia Bock.

Aus dieser Ehe stammt Franz Carl Guilleaume (der Ältere). Er wurde 1789 geboren und wurde Chemiker und Apotheker. Nach der Hochzeit mit Christina Felten, der Tochter von Johann Theodor Felten (Seilermeister in Cöln, gestorben 1827) und dem Tod von Feltens Sohn Adolf trat er 1820 in das Geschäft seines Schwiegervaters ein. Seit 1823 führte die Firma den Namen Felten & Guilleaume. Er verstarb 1837.

Sein Sohn Johann Theodor Guilleaume (1812 - 1879)

betrieb die Umstellung von Hand- auf Maschinenarbeit und war Kommerzienrat. Während der ersten Ehe mit Wilhelmine Dahmen wurde

Franz Carl Guilleaume (der Jüngere) 1834 geboren.

In der zweiten Ehe mit Henriette Büttgen kam Franz Johann zur Welt.

Franz Carl Guilleaume heiratete 1859 Antoinette Gründgens. Das Ehepaar hatte drei Söhne und zwei Töchter.

Franz Carl Guilleaume (der Jüngere) wurde 1860

Teilinhaber in der Firma und 1865 Alleininhaber der Firma Felten

& Guilleaume.

!874 gründete er das Carlswerk in Mülheim am Rhein. Er starb 1887.

Sein Sohn Theodor führte die Firma weiter.

1896 wurde eine Werftanlage in Mülheim am Rhein erworben und ausgebaut.

Emil(e) Guilleaume, Vetter von Carl, General - Direktor, Mitglied des Stadtverordneten - Kollegiums 1.1.1887

1899 vermachte Kommerzienrat Theodor von Guilleaume 20.000 Mark zur „Bestreitung einer Freistelle im städtischen Krankenhause“. Hierauf entstand die "Stiftung Theodor von Guilleaume". Er war Stadtverordneter vom 1.1.1893 bis 30.4.1900 und Kreistagsabgeordneter von 1894 bis 1900. Beide Funktionen konnten durch den Wegzug aus Mülheim nicht mehr wahrgenommen werden.

Seit 1902 ist F & G eine AG.

Als der Mehrheitsbesitzer ARBED 35 % des Aktienkapitals verkaufte, änderten sich die Verhältnisse der Aktienbesitzer. Verluste führten zu weiteren Veränderungen. Der Standort in Köln – Mülheim

wurden aufgegeben. Verschieden Umstrukturierungen fanden statt bis 2004 Felten & Guilleaume AG mit der Moeller - Gruppe vollständig vereint wurde.

Einige Standorte der Firma Felten & Guilleaume:

Cöln (Altstadt-Nord /-Süd), Mülheim am Rhein, Wien und Budapest.

Einige Produkte der Firma Felten & Guilleaume:

Seile (geflochtene Naturfasern), Drahtseile, Telegrafenadern, Fahrdrähte, Freileitungsseile, Starkstromkabel, Hochspannungskabel, Telefonkabel und -apparate, Seekabel, Tragseile, Druckkabel, Pupinspule, Schutzschalter, Gasaußendruckkabel, Ölkabel und Kabelgarnituren.

Einige Bauwerke mit Erzeugnissen von F & G:

Aus der Kapelle, die auf dem Werksgelände von F &

G stand, sind einige Werke in der römisch – katholischen Johann Baptist Kirche in Köln – Höhenhaus verwendet worden.

Beim Bau der 1929 erbauten Mülheimer Brücke und 1941bei der Rodenkirchener Autobahnbrücke sind F&G Tragseile verwendet worden.

Zur Bundesgartenschau 1957 wurde die Rheinseilbahn vom Zoo zum Rheinpark in Köln - Deutz mit F & G Stahlseilen hergestellt.

Im Jahre 1902 wurde im Bebauungsplan u. a. die Anlegung der Straße beschlossen.

Am Ende zur Caumannsstraße ist eine kleine Grünanlage, die auch Guilleaumeplätzchen genannt wird. Diese Grünanlage war früher ein Feuerlöschteich für die Kirche und die umliegenden Häuser.

Das erste Teilstück hieß früher Möschekämpchesweg. Dieses Teilstück ist der Rest von der Straße, die zur heutigen Montanusstraße führte. Die Verbindung wurde durch den Bau der Eisenbahn unterbrochen.]

Hermann - Kunz - Straße

Hermann Kunz (1830 – 1913) Inhaber der früheren Fabrik Stöcker & Kunz, die feuerfester Erzeugnisse herstellte. Die Firma erstreckte sich über den Siedlungsbereich bis zur Dellbrücker Straße / Ackerstraße. [Die Firma hatte eine eigene Betriebskrankenkasse.

Hermann Kunz wurde am 16.o9.1830 in Wilnsdorf im Kreis Siegen - Wittgenstein geboren und] war in Mülheim als Industrieller am wirtschaftlichen Aufschwung beteiligt. Er Unterstütze den Bau der evangelischen Luther Kirche [und den des evangelischen Krankenhauses. Er starb am 29.6.1913. Die Grabstelle von ihm und seiner Frau Bertha geb. Seidensticker aus Borgeln / Kreis Soest ist auf dem evangelischen Friedhof Mülheim, Bergisch Gladbacher Straße.

Die Straße erhielt auf Grund eines Beschlusses vom 16.10.1956 ihren Namen.]

Johannes - Stumpf - Straße

Johannes Stumpf wurde am o6.o4 1862 [in Mülheim am

Rhein] geboren und lebte in Wichheim, wo sein Vater einen Mühlenbaubetrieb [im Mühlenweg (heute Wichheimer Straße 287 - inzwischen stehen hier Wohnhäuser)] hatte. Er lehrte [von 1896 bis

1930] als Professor an der Technischen [Hochschule Charlottenburg (seit 1920] Berlin). [Als Maschinenbauingenieur] entwickelte die Gleichstromdampfmaschine [weiter und verhalf ihr zum

Durchbruch, insbesondere beim Schiffbau und bei Lokomobile (bewegliche Dampfmaschinenanlage).

Stumpf war seit 1889 Mitglied des Verbandes Deutscher Ingenieure (VDI) und ab 1908 in der Schiffbautechnischen Gesellschaft. Die Technische Hochschule Aachen verlieh ihm 1920 den Grad eines

Doktoringenieurs ehrenhalber.1926 wurde er ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften.

Er war Ehrenbürger der TH Berlin und starb am 18.11.1936 in Berlin. Beerdigt wurde er auf dem alten römisch – katholischen Friedhof an der Sonderburger Straße in Köln – Mülheim.]

Modemannstraße

Heinrich Modemann (*25.2.1845 + 26.o2.1928), Sohn des Schreinermeisters Heinrich Joseph Modemann (+ 1877), war seit 1866 Lehrer an der Volksschule in Buchheim. 1874 wurde er zum Hauptlehrer (Rektor) für den Knaben- und Mädchenbereich berufen. Er war von 1875 - 1889 Chorleiter vom Männer Gesangs Verein 1865 Eintracht Buchheim. [In der Zeit als er im Gesellenverein tätig war, wurde 1893 das erste Gesellenhaus inbetriebgenommen.] 1919 geht er [mit 74 Jahren] in Ruhestand. Sein Sohn Matthias wurde Bildhauer und schuf die Pieta der Mauritiuskirche.

[Weitere Söhne waren Gottfried und Herbert.

Der Name wurde am o7.4.1970 beschlossen.

An der Modemannstraße 25 befindet sich das Erich – Gutenberg – Berufskolleg.]

Steeger Straße und Stegwiese

Otto van dem Stege war Zöllner zwischen 1476 und 1482

und Besitzer der Stegwiese, die 1481 gegen ein anderes Grundstück mit dem Dünnwalder Klosterhof getauscht wurde.

Tillman Steeg war im 17. Jh. ein bedeutender Grundbesitzer in Mülheim.

Alte Flurbezeichnung: Steeger Wiesen. Die Bezeichnung Steeger Weg erscheint bereits 1678. In dieser Zeit gab es auch mehrere Familien mit dem Namen Steg in Mülheim – Buchheim.

Stegwiese und Steeger Straße befinden sich beide in der Nähe des damals noch offenen Verlaufes des Faulbaches. Der Bereich zwischen Dellbrücker - Wuppertaler - Wichheimer und Bergisch Gladbacher Straße hieß „Stegwiese“ (1678 Steeger Wiesen).

In Steg ist ein schmaler Fußweg oder kleine leichte Brücke für Fußgänger.

Im Jahre 1902 wurde im Bebauungsplan u. a. die Anlegung der Straße beschlossen.

Anfänge der Schienenwege

Die erste Eisenbahn in unserer Gegend, die Cöln – Mindener (später Köln – Mindener) Linie (CME) wurde, wie fast alle früheren Strecken, von einer AG gebaut und 1845 eröffnet. Sie führte durch Mülheim und hatte ihren Bahnhof in Höhe der heutigen Stadtbahnhaltestelle Wiener Platz von 1866 an. Von 1868 führt die Eisenbahnstrecke von Deutz über Mülheim am Rhein – Opladen und Solingen zur Bahnstation Gruiten an der Düssel (seit 1975 zur Gemeinde Haan) durch die Bergisch - Märkische Eisenbahngesellschaft (BME). Dort besteht bereits seit 1838 die Verbindung von Düsseldorf nach Elberfeld (heute Wuppertal). Diese Strecke wurde durch die, 1835 gegründete Düsseldorf – Elberfelder Eisenbahn - Gesellschaft betrieben.

Nach Planungen aus dem Jahre 1863 wurde am o1.12.1868 von der BME die Strecke von Mülheim a. Rhein nach (Bergisch ) Gladbach [das Gretchen] eröffnet und in den folgenden Jahren immer wieder verlängert bis sie schließlich bis nach Lindlar führte. Eine geplante Weiterführung nach Wipperfürth wurde nicht ausgeführt.

Im Jahr 1874 wurde die Strecke Speldorf (heute zu Mülheim a. d. Ruhr) – Düsseldorf-Eller – Opladen (heute zu Leverkusen) – Mülheim am Rhein - Troisdorf – Oberkassel (heute Bonn) - Neuwied - Niederlahnstein durch die Rheinische Eisenbahn Gesellschaft (RhE) entlang des Parallelweges (heute Ackerstraße) in Betrieb genommen. Bahnschranken gab es an der (Bergisch) Gladbacher, Dellbrücker und Frankfurter Straße. Seit 1886 wurde die Strecke nur noch für den Güterverkehr genutzt.

Da Mülheim immer größer wurde, musste die 1848 eröffnete Strecke der Cöln - Mindener Eisenbahnstrecke aus der auch hochwassergefährdeten Strecke in Mülheim am Rhein Richtung Buchheim, verlegt werden. Hierbei wurde die Eisenbahntrasse neben die bereits bestehende Güterzugstrecke auf einen Damm höher gelegt. In diesem Zusammenhang wurde der Bahnhof Mülheim am Rhein (- Buchheim) in Betrieb genommen.

Die Eisenbahnverwaltung macht 1891 den Vorschlag, den neuen Bahnhof an der Montanusstraße in „Mülheim a. Rh. – Buchheim“ zu benennen. Dies

wurde von der städtischen Verwaltung Mülheim abgelehnt. In dem Bericht der Verwaltung Kapitel I Allgemeines steht: „Das Verkehrswesen hat eine bedeutende Verbesserung erfahren.“ Und weiter: „Am

30. Juni 1909, nach Abfahrt des letzten Zuges, wurde der alte Bahnhof Mülheim für den Personen=, Gepäck= und Expressgutverkehr geschlossen und für diesen Verkehr der an der Frankfurterstraße

gelegene neue Bahnhof eröffnet. Damit ist einem längst hervorgetretenen Verkehrsbedürfnisse Rechnung getragen, nicht allein in Bezug auf den Reise= und Güterverkehr, sondern vor allem in Hinblick

auf den Straßenverkehr; bildete doch die früher das Weichbild der Stadt durchziehende Bahnlinie, welche fast alle Hauptstraßen kreuzte, ein äußerst unangenehmes Verkehrshindernis.“

IX. Verkehrswesen 1. Staatseisenbahn: „Die im vorigen Bericht beschriebenen Arbeiten zur Verlegung der Staatsbahn, wurden im Jahre 1909 nach sechsjähriger Dauer beendigt und am 1. Juli 1909

konnte der neue Personenbahnhof an der Montanusstraße dem Verkehr übergeben werden. Vor dem Empfangsgebäude ist durch Erweiterung der Montanusstraße … ein Platz entstanden. Die vorhandenen Bäume

… und die Baumgruppen auf dem Gartengrundstück des alten Rheinischen Bahnhofs wurden möglichst erhalten, sodass die Gegend beim Empfangsgebäude das Gepräge einer fertigen Anlage

erhielt.

Die Genehmigung für den Bau einer Kleinbahn von Mülheim über die (Bergisch) Gladbacher

Straße nach Bergisch Gladbach und weiter nach Herrenstrunden erfolgte 1897.

Die Stadt Köln beantragt 1901 bei der preußischen Regierung die Anlage einer Kleinbahn von Cöln über Buchheim nach Thielenbruch.

Durch den Bau, der durch die Verlegung der Staatseisenbahn seit 1903 erforderlich wurde, werden die Straßenunterführungen (Bergisch) Gladbacher Straße, Frankfurter Straße, Luisenstraße (heute Sonderburger Straße) und Weißenburger Straße (heute Heidelberger Straße) begonnen. Die Unterführung der Herler Straße (auf Mülheimer Seite heute Steinkopfstraße) wird wegen der hohen Kosten von 500.000 Mark abgelehnt.

Im gleichen Jahr wird die Straßenbahnstrecke (Mülheimer) Freiheitsstraße - Danzierstraße – (Bergisch) Gladbacher Straße durch die

Mülheimer Kleinbahn (MKB) eröffnet. Vorarbeiten für die Straßenbahnstrecken Mülheim, bzw. Cöln - Deutz - Buchheim nach (Bergisch) Gladbach beginnen.

Am 12. Dezember 1906 wurde die Kleinbahn Mülheim auf der Strecke von der Wichheimer Straße über die Bergisch Gladbacher Straße nach Holweide

(Linie D - grün/weiß) eröffnet und die der Strecke Cöln (Dom / Hauptbahnhof) - Buchheimer Weg - Weißenburger Straße (vormals Deutz -

Buchheimer Weg, heute Karlsruher / Heidelberger Straße) - Buchheim, Frankfurter Straße (Buchheimer Hof) - Ringstraße

- Holweide - Dellbrück – Bergisch Gladbach (Linie C - gelb/weiß) und anschließender Elektrifizierung. Beide Strecken waren eingleisig

Am 1. Mai 1909 wird die Kleinbahnstrecke Mülheim - Buchheim - Höhenberg durch die MKB eröffnet.

Die Vorortstrecke von Köln nach Bergisch Gladbach ist

die meistbenutzte Vorortstrecke und wird 1927 im Bereich Buchheim – Holweide zweigleisig ausgebaut. Änderungen der Bezeichnungen der Vorortlinien am 16.10.1933:

Linie G von Köln, Heumarkt, über Buchforst - Buchheim nach Bergisch Gladbach,

Linie T von Köln, Adolf - Hitler-Platz (Ebertplatz) über Mülheimer Brücke weiter die Bergisch Gladbacher Straße nach Thielenbruch

(sonntags bis Bergisch Gladbach).

Auf Grund der Kriegseinwirkungen wird im März 1945 der

Straßenbahnbetrieb eingestellt. Kurz darauf wird der Streckenverkehr in Teilabschnitten von Thielenbruch aus in Betrieb genommen. Etwa ein Jahr später war die Strecke von Deutz über Buchheim bis

Bergisch Gladbach befahrbar.

Heute fährt die Linie 3 die Strecke bis Thielenbruch.

Quellen - Anmerkungen - weiterführende Literatur

[1] Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Mülheim am Rhein von 1901 – 1906 (7)

[2] - Festschrift 100 Jahre - 1965

[3] - 125 Jahre Grundschule Köln - Buchheim 1869 - 1994

[4] - - Festschtift 150 Jahre Schulstandort Alte Wipperfürther Straße - Wir feiern!

[5] Große Brockhaus, 10. Band K, 1931, S. 820 / 821 - Karte176b oben

[6] Stadt Köln, - 235 – 1,

Straßenbenennungen und Sonderprojekte,

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, u. a.

Herr Wolfgang Buchholz

[7] Wir danken der Stadt Köln für die kostenlose Zurverfügungstellung der Pläne und

Karten. „Datenquelle: Stadt Köln – offenedaten-koeln.de” und

„Datenquelle:

Stadt Köln CC BY 3.0“